أهمية التوجه الإستراتيجي في القيادة الإدارية

The importance of strategic orientation in administrative leadership

أولاً: التوجه الإستراتيجي

يرسم التوجه الإستراتيجي الحركة المستقبلية لتصميم المنظمة وخصائصها داخليا من جهة وآلية تفاعلها مع عوامل بيئتها الخاصة والعامة المنفرد والمشترك، الذي تشخص عبرة موقعها الإستراتيجي من جهة ثانية. وهكذا فإن التوجه الإستراتيجي ينطلق من نتائج التفكير الإستراتيجي ليحدد مظاهرة التي تسترشد بها إدارة المنظمة في تحديد أهدافها الإستراتيجية معطية الأولوية لهدفي البقاء المنظمي والمسؤولية الاجتماعية ضمن إطار تصور إستراتيجي بعيد الأمد. ويتداخل الحوار عن التوجه الإستراتيجي مع رسالة المنظمة تارة وفلسفتها أو بكليهما معاً، وسبب ذلك حداثة التبشير بأفكاره في علم الإدارة الإستراتيجية.

(Andrei Haqiu, 2007: 1) (Strategy ستراتيجية هي خطط الإدارة العليا لتحقيق نتائج تتوافق مع رسالة المنظمة وأهدافها) (عبودي، 2006: 70) ( Stratagy ستراتيجية) (بعلبكي، 2006: 914)

أ- مفهوم التوجه الإستراتيجي

يمكن وصف التوجه الإستراتيجي بأنه يعبر عن إستراتيجية المنظمة التي تتضمن جزئيين هما التخطيط الإستراتيجي كجزء أول والتنفيذ والرقابة كجزء ثان. فهو أمر يساعد في ترجمة الإستراتيجية ضمن إطار عملية التخطيط التي تبتدئ بالاختبار الإستراتيجي وتنتهي بالقيم. وحدد ضمن الإطار التأصيلي لفكرة الإستراتيجية كمنظور لإدراك عالم الأعمال ورسم إيديولوجية المنظمة، وأساس لثقافتها وشخصيتها ودستورها والتزامها واقتدارها في الاستجابة الصحيحة. (Charles, 2001: 66) والتأكيد على استقلال العقل الجماعي والتفكير والسلوك. وضمن منطق الاستدلال يمكن تحديده برسالة المنظمة وأهدافها الإستراتيجية ذات العلاقة المباشرة والإيجابية مع تقييم عوامل المنظمة، والبيئة وتحليل المنافسة وما يرافقها من جوانب قوة وضعف من جانب وفرص وتهديدات من جانب آخر. وأعتبره بعض المؤلفين احد أوجه عملية الإدارة الإستراتيجية الذي ينصرف إلى إنشاء توجه إستراتيجي عبر تعريف الرسالة، والأهداف، وتقييم المواقف والخيارات والانتقاء. (يونس، 2003: 38) وهو وثيق الصلة بالتفكير الإستراتيجي والفرص الموجه لحركة التخطيط الإستراتيجي ولما سينبغي من خيارات ملزمة التنفيذ. يتضح مما تقدم إن مفهوم التوجه الإستراتيجي ما زال طور التكوين والبلورة الفكرية، ويتوقع أن يرى خلال القرن الحادي والعشرين اعتقادا من إن مهمة الباحثين والعلماء هي أغناء المعرفة الإستراتيجية في مساحات لا زالت مجدبة في علم الإدارة الإستراتجية.

ب- مظاهر التوجه الإستراتيجي

يقود التفكير والتأمل بما متيسر من إسهامات فكرية أساسا لوضع التوجه الإستراتيجي ومسارات يرتكز عليها تصميم الحركة الإستراتيجية للمنظمة حاضراً ومستقبلا وتتألف هذه المظاهر مما يأتي: (Emmanuel farhi, 2007: 5)

1- فلسفة إدارة المنظمة: استطاع، Perlmutter تبني ثلاثة نماذج فلسفية، تحدد بشكل دقيق مسار الإدارة في صياغة إستراتيجية المنظمة وسياستها، وهي فلسفة تربط بالجانب المعرفي: ويكون اهتمام الإدارة بموجبها منطلقاً من معايير المنظمات الأم، وتتخذ القرارات وفقا لتلك المعايير، مع تجاهل الاختلافات والفوارق البيئية. ويواجه تطبيق هذه الفلسفة صعوبة كبيرة عند التعامل مع البلد أو البلدان المضيفة، خاصة عندما تكون تلك الاختلافات كبيرة وجوهرية وفلسفة تربط بالجانب السياسي: وتذهب هذه الفلسفة في اتجاه آخر، حيث إن المنظمات الرئيسية متعددة الجنسيات لا تتكيف ذاتيا مع الاختلاف في أنواع البيئة. (عوض، 12: 1998) وقد تستطيع وحداتها الفرعية تحقيق تكيف تام، مما يساعد على بلوغ التطابق والانسجام مع السلوك المحلي وفلسفة تربط بالموقع الجغرافي: ويساد هذا الأمر المديرين على وضع أهداف دولية شاملة، وتستخدم الموارد في العلم، وتستفيد المنظمات من تبادل الأفراد، والمنتوجات، والأموال، والتكنولوجيا من أجل تعظيم الأرباح. (Bartol, 1994: 169)

2- التوجه المنظمي: أكد على وجود ارتباط بين التوجه الإستراتيجي كتوجه للمنظمة ودلالة الإستراتيجية عند المدراء، سواء أكانت أداة تحقيق تلاؤم المنظمة مع بيئتها، أم وسائل معالجة فلا يقين في المستقبل، أم أنها تتغير نتيجة تغيرات في الموقف أم أنه لا توجد إستراتيجية أو مجموعة إستراتيجيات ستتوقف مع جميع المواقف. فهو كتوجه منظمي مرتبط بتحليل البيئة وتكوين الإستراتيجية، مستفيدا من إدراك مدخل حل مشكلات إستراتيجية، ومستجيب بل متأثر بمعطيات العولمة، وإدارة النوعية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية معطيات خاصة في الإدارة الإستراتيجية وهنالك من نوه على ضرورة إنشاء توجه إستراتيجي (توجه منظمي) الذي يأتي ترجمة للتصور الإستراتيجي وينعكس في رسالة المنظمة وغاياتها. وعد إحدى مستلزمات القيام بالرقابة الإستراتيجية على الوجه الصحيح. (Robson, 1994: 42) كما يعتمد إنشاء هذا التوجه على نتائج التحليل البيئي ويؤثر في صياغة الإستراتيجية (الخفاجي، 85: 2004)

3- مهام الإستراتيجية وعناصرها: إذ يمكن فهم التوجه الإستراتيجي من خلال المهام الإستراتيجية التالية: (الشريف: 23: 2005) (كشمولة: 41: 2007) (الشعور، 2000: 34) (الزيدي، 2000: 65) (Daft, 1995: 42) (Ed Wards, 1995: 58) تكوين رسالة المنظمة، تشمل قوائم واسعة تحوي الغرض، والفلسفة والغايات، تطوير الملف الذاتي للمنظمة الذي يعكس ظروفها الداخلية واستعداداتها. تقييم البيئة الخارجية للمنظمة الذي يعكس ظروفها الداخلية واستعداداتها. تقييم البيئة الخارجية للمنظمة، كالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمنافسة والتكنولوجيا... الخ وتضم نوعين من العوامل هما: عوامل المنافسة وعوامل المحيط العام. تحليل خيارات المنظمة بمقابلة مواردها مع بيئتها الخارجية. تحديد أكثر الخيارات تفضيلا عن طريق تقييم كل خيار في ضوء رسالة المنظمة. انتقاء الأهداف بعيدة الأمد والإستراتيجيات الشاملة التي تساعد في بلوغ خيارات مفضلة. تطوير الأهداف التشغيلية والإستراتيجية قريبة الأمد بما يتناسب مع ما تم انتقائه من أهداف

وإستراتيجيات بعيدة الأمد. تنفيذ الخيارات الإستراتيجية عن طريق موازنة تخصيص الموارد، والتي يتم من خلالها مقابلة المهام، والموارد البشرية، والتراكيب المنظمة، والتكنولوجيا، ونظم المكافأة التي يجب التأكيد عليها. وتقويم نجاح العملية الإستراتيجية تعتبر مدخلات لاتخاذ قرار المستقبل.

4- حركية الإستراتيجية: إذ يستقرأ التوجه الإستراتيجي عبر الاستعانة بتفكير المدراء وتوظيف قدراتهم لفهم حركية المنظمات وأثرها في عملية تصميم إستراتيجيتها. وينبغي توضيح الحركية لتكون أساس فهم أوجه اللعبة الإستراتيجية. وهنالك من ربطها بالتوجه نحو التغير الإستراتيجي سواء أكان ذلك مستمراً، أم ذرائعيا، أم خياليا أم عالميا. وتبني الحركية هنا على أساس تقييم التغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال. ونفقات التغير وصعوباته، وتحقيق توازن بين الإنفاق والصعوبات النفسية، وتحقيق التكيف الإستراتيجي استجابة لمظاهر زيادة التعقيد البيئي. (Wheelen, 1995: 11)

5- مدخل الاختيار: إذ يمكن الاهتداء به لوصف القدرة الإستراتيجية بترجيح التوجه الإستراتيجي في الإجابة عن تساؤلين هما: ما هي الأعمال التي ينبغي أن تكون المنظمة عليها؟ وما هو مدخل الأعمال الذي ستتخذه؟. ويعد الجواب عليهما أساسا تلك القدرة في المنظمة والتي تنصرف إلى اختيار التحليلات، والخطط، والقرارات والتصرفات المحددة للتوجه الإستراتيجية للمنظمة. ومن ثم تقود إلى بلوغ غاياتها الإستراتيجية وأهدافها في بيئة حركية. (Andrei Haqiu, 2007: 3)

6- المجالات (المناطق) المنطقية: يمكن ربط التوجه الإستراتيجي بفكرة المجالات التي ينبغي أن تفكر إدارة المنظمة بها عند تأسيس غاياتها وأهدافها المتمثلة بمجالات الربحية (صافي الربح)، والكفاءة (أدنى كلفة مثلاً)، والنمو (زيادة إجمالي الموجودات والمبيعات)، وثروة المالكين (مقسوم الإرباح، وارتفاع قيمة السهم)، واستخدام الموارد (العائد على الاستثمار، والسمعة، ومراعاة الإدارة العليا للمنظمة)، ومساهمات الموارد البشرية (السلامة والأمان والأجر)، والمساهمة في خدمة المجتمع وتسديد الضرائب، (Certo, 1995: 3) والمشاركة في الأعمال الخيرية، وتزويدهم بالمنتوجات والخدمات التي تظهر الحاجة لها، وقيادة السوق (الحصة السوقية)، وقيادة التكنولوجيا (إبداع وابتكار)، والبقاء (تجنبي الإفلاس)، وحاجات الموارد البشرية من الإدارة العليا (ربما استخدام أغراض الموارد البشرية مثلاً تزويدهم بالوظائف المناسبة لهم). (القطامين، 2001: 150)

ث- الأهداف الإستراتيجية

تواصلا مع مظاهر التوجه الإستراتيجي، يملي التتابع الفكري والتناسق المعرفي في علم الإدارة الإستراتيجية إعطاء صورة معمقة وثرية عن الأهداف الإستراتيجية كمظهر من تلك المظاهر. وغني عن البيان إن اهتمام الباحثين والعلماء والذين أولوا هذا الموضوع جل الدراسة والتحليل قد تزامن منذ بزوغ الفكريين الإداري والإستراتيجي وتطورهما وحتى وقتنا الحاضر. (حميد، 2005: 43) وينبغ هذا التزامن من اعتبار الأهداف إحدى الخصائص المنظمة التي تحظي بأسبقية على سواها، وهي أساس ولادة المنظمة ونموها ونضجها واضمحلالها حتى الموت، وهي من المهام والعناصر الجوهرية التي ينبغي أن لا تغيب عن العقول الإستراتيجية للمنظمة للإدارية. ويظهر لها دور في تفسير السلوك الإستراتيجي والمنظمي والإداري وما يترتب عليها من عمليات شتى مختلفة المستوى والمبتغي. (Daft. 1995: 43) ويقود العرض المركز آنف الذكر إلى استنتاج مفاده احتلال الأهداف الإستراتيجية دور المهيمن على الفكر الإستراتيجي نظريا وتطبيقا، والموجه لمسارات عملية الإدارة الإستراتيجية تحليلا واختبارا وتنفيذا ورقابة وتدقيقا. ومن ثم فالمهمة هنا تتمحور حول مفهوم الأهداف الإستراتيجية،

والنظريات المستخدمة في صياغتها وفق الأتي:

(Emmanuel farhi, 2007: 9) (الحسيني، 2004: 67) (العبيدي، 1998: 75)

1- مفهوم الأهداف الإستراتيجية: يترادف الحديث عن الأهداف الإستراتيجية مع العديد من المفاهيم التي احتواها علم الإدارة الإستراتيجية أمثال الإستراتيجية، والإدارة الإستراتيجية، وتصميم الإستراتيجية وصياغتها، والتخطيط الإستراتيجي، والقرار الإستراتيجي والتنفيذ والرقابة الإستراتيجية حيث ضمن عدد غير قليل من تعاريفها إشارة صريحة للأهداف أو ما يدور في فلكه. (Hill, 1992: 29) فضلاً عن إن صياغتها وتصميم عملياتها وإدارتها انطلقت اغلبها من معرفة العقل الإستراتيجي المسبقة بالأهداف الإستراتيجية. ويستطيع المتتبع للتراكم المعرفي في الفكر الإستراتيجي أن يتلمس هذه الحقيقة سواء أكان ذلك بالأفكار التبشيرية أم ما لحقها من تطورات فكرية لاحقه خلال النصف الأخير من القرن العشرين (جلاب، 2004: 52)

إن الأهداف الإستراتيجية ما هي إلا مجموعة غايات بعيدة الأمد، تمثل مستويات أداء مطلوب تحقيقها، وأن تكون ملائمة لقدرات المدراء ومعارفهم ومهاراتهم وما ينبغي أن تتوفر من موارد واستعدادات عند منظماتهم. فهي ترجمة لطموحات وتوقعات مجموعات قوى المساهمين في المنظمة واستجابة حية لها. (Stracey 1994: 3) حتى قرن نجاح المنظمة والمدراء بتحقيق ذلك التناسق بين الأهداف بعيدة الأمد وطلبات البيئة. ووصفت ضمن هذا السياق بأنها تعبير عن توقعات المساهمين داخل المنظمة وخارجها مواردها البشرية وأغراضها ورسالتها. وهي غايات المنظمة ذات المنطق الكمي . (وعدت الرسالة، والأهداف والغايات جزء من صياغة الإستراتيجية التي تكون عنصرا أساسيا في عملية الإدارة الإستراتيجية) .(Charles, 2001: 68)

وفي سعى للتميز بين الرسالة والأهداف فقد حددت رسالة المنظمة بأنها غرض أو سبب وجود المنظمة (Robert, 2001: 664) وهي تعد الأساس والغرض الوحيد للمنظمات ومشاريعها المحددة لنطاق عملياتها في ضوء ما يعرض من منتوجات في أسواقها التي تنوي خدمتها. وتروج إلى توسيع حصتها بما يتناسب مع توقعات مساهمتها ومتخلف المجموعات في بيئة المهمة. وتخبرنا من نحن وماذا نريد القيام به. وقد تمتلك المنظمة رسالة واسعة وأخرى ضيقة. في حين ميزت الأهداف بالنتائج النهائية التي يخطط لها النشاط. (Robson, 1994: 9) وهي حالة ما ينبغي أن تقوم المنظمة بأدائه ومتى ينبغي أن ينجز وبأية نوعية ممكنة. إذ يكون بلوغ أهداف المنظمة سبيلاً محدداً للعقل الإستراتيجية أثناء اتخاذ القرارات الرئيسية فيها. وهما عاملين محددين كذلك للاختيار الإستراتيجي في مستوى الإستراتيجية العالمية، ومستويات المنظمة والأعمال والوظيفي بالاستفادة من الميزة التنافسية والفرص التي تفرزها البيئة الخارجية. كما شكلا احد مهام الإدارة الإستراتيجية الرئيسية التي تحتل مركز أولوية تحت عنوان (تحديد الغايات المنظمة).

ويقع تحديدهما ضمن أنشطة الصياغة التي تقوم بها الإدارة الإستراتيجية. (Wheelen, 1995: 12).

وتمثل الغايات (الغرض الاجتماعي والاقتصادي من وجود المنظمة) أحد الأركان الأساسية للخطة الإستراتيجية. كما تنطلق الرقابة الإستراتيجية من الأهداف الإستراتيجية لبناء معايير الأداء، ثم تحدث مقارنة الأداء المنظمي معهما للتثبت من درجة التطابق وأجراء العمل التصحيحي عند الضرورة بأحدهما أو كليهما. (Johnson, 1993; 157) وهكذا فالرسالة والأهداف والغايات استخدمت من بين معايير مراجعة الأداء الإستراتيجي، وتنصرف إلى الأعمال التي تقوم بها المنظمة وما ترغبه وتتطلع إليه من مراكز مستقبلاً. (عزاب، 1995: 54)

2- نظريات صياغة الأهداف الإستراتيجية: لازال التنظير في هذا المجال محدودا، وهو أمر ربما يرتبط بحداثة علم الإدارة الإستراتيجية ومعاصرته، وانهماك جل تفكير العقل الإستراتيجي ببلورة أفكار هذا العلم واطره واتجاهاته. مما أدى ذلك إلى بروز حالة الندرة في طرح أفكار النظرية في الظواهر الإستراتيجية الجزئية ومنها الأهداف الإستراتيجية. (Andrei Haqiu, 2007: 6) ألا أن هذا لا يمنع من ظهور بوادر نظرية تصورية تخضع لاحقاً للاختبار والتحليل. ويمكن تقديم عدد من التفسيرات لأسلوب إدارة المنظمات في صياغة الأهداف الإستراتيجية، وهي: النظرية العقلانية: حيث يتولى مؤسس المنظمة مهمة وضع أهدافها الإستراتيجية، بخاصة عند ولادتها، بالنسبة للمنظمات ذات الحجم الصغير أو حتى المنظمات المحلية. وقد تناط هذه المهمة بالمدير الأعلى أو الإدارة العليا مفترضين امتلاكهم معرفة تامة بموارد وإمكانات المنظمة ومحيطها الخارجي، وهيمنه فلسفة المنتج سيد السوق.(Hill, 1995: 1)

وتتركز جهود المنظمة على تعظيم العوائد والأرباح والسيطرة التامة على كلف تحقيق الأهداف فالسمة السائدة هي إتباع أسلوب مركزي في صياغة الأهداف الإستراتيجية تحت ذريعة أن مسؤولية توجيه الموارد والقدرات والطاقات لبلوغها ومن ثم نجاح المنظمة استراتيجيا يكون من مسؤولية المدير العام والإدارة العاليا بالدرجة الأولى. ويصح ذلك عند اتسام محيط المنظمة بالاستقرار والتجانس والوضوح والبساطة. أما النظرية السلوكية فيتزعم روادها فكرة التعاون والمشاركة على وفق رؤية تؤكد أن المنظمة وحدة اجتماعية هادفة. وقد روجت لأفكار هذه النظرية النجاح الذي أحرزه أسلوب الفريق في أدارة المنظمة وأسلوب القيادة الذي يعطي اهتمامًا متكافئ لاهتمامها بالإنتاج والجانب الإنساني، ويزداد أحيانًا في منظمات البحث والتطوير مثلاً، والتي تكون مهمتها الإبداع والتطوير والتحديد. (Anderson, 1994: 15)

وهكذا فإن اتجاه هذه المنظمة يشجع مشاركة الموارد البشرية في مختلف مستويات المنظمة في صياغة أهدافهم لتتراكم وتؤلف بمجموعها الأهداف الإستراتيجية. (Gatewood, 1994: 276) فهي تجعل المنظمة أكثر استعدادا للإفادة من الإبداع والطموح وتوقعات أعضائها، وتولد حالة الالتزام المسبق بتحقيقها والتطابق والارتباط ما بين مختلف أنواع الأهداف وتفسر هذه النظرية دور القيم والمحددات الاجتماعية الأخرى وتأثيرها في تبني المنظمة أهداف إستراتيجية مسؤولية مشتركة وليست فردية. (ألركابي، 2004: 70) أخيرا النظرية السياسية: التي تؤكد الأفكار التبشيرية لهذه النظرية على أن عملية صياغة الأهداف الإستراتيجية تأتي استجابة واعية بمصالح المنظمة ومصالح المنظمات في بيئتها الخارجية والإقليمية والقومية والدولية والعالمية، واستجابة لآلية الصراع الإستراتيجي ما بين تلك المصالح. (Cle land, 1996: 12) ويملي هذا الموقف على الإدارة العامة التفكير باستخدام أساليب تفاوض ومساومة تحقق توازنا بين المصالح الإستراتيجية بحيث تؤهل المنظمة لتولي مركز القيادة الإستراتيجية المهيمن أو المتحدي في أسواقها الهادفة كما أن صياغة الأهداف الإستراتيجية تتأثر بتوقعات الائتلافات داخل المنظمة وخارجها والوقوف على قوة المنظمة ونوع تلك القوة وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والغموض البيئي (Thompson, 1996: 6) ومن ثم الاستعانة بأسلوب يضمن نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في البقاء والتكيف المنظمي بخاصة في الأمد البعيد.

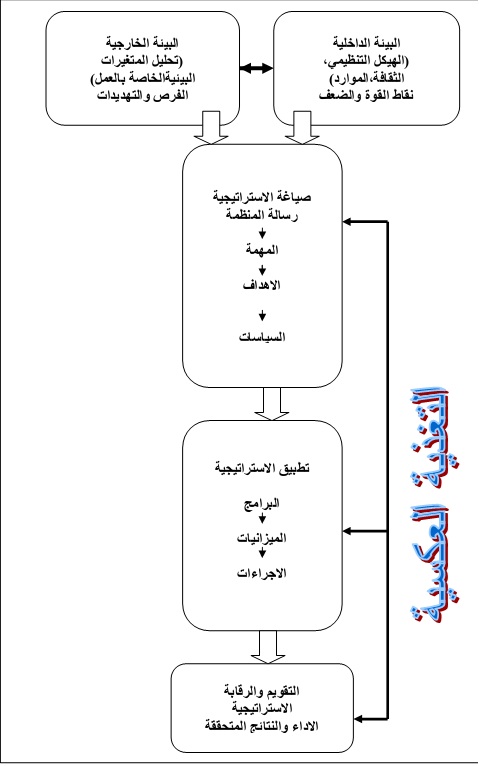

لقد وضع كل من (Wheelen & Hunqer, 1997: 1) انموذجا خاصاً بالإدارة الإستراتيجية أخذاً بنظر الاعتبار البيئة الداخلية والخارجية في تصميم الإستراتيجية من رسالة وأهداف واستراتيجيات وسياسات للخروج بتنفيذ الإستراتيجيات ببرامج وموازنات وإجراءات مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الرقابة الإستراتيجية بشكل دائم مع التغذية العكسية لكل مرحلة من المراحل للخروج بنتائج وأداء عاليين ولقد حاول الباحث هنا وضع هذا النموذج بالشكل التالي:

الشكل العملية المتكاملة للإدارة الإستراتيجية

ج- بقاء المنظمة والمسؤولية الاجتماعية

تواجه إدارة المنظمات المعاصرة في محيط الأعمال سمات التغير والتعقيد والغموض والعدائية لتمثل تحديات مختلفة أو شتى، ولعل من بينها قدرتها على تكيف المنظمة وبقائها كنظام حي متجدد مبدع ومرن تارة (Megginson, 1992: 112) وقدرة عقلها الاستراتيجي على استقطاب ذلك المحيط لصالح المنظمة وتوليد نوع من الاستحسان والقبول لاختياراتها الإستراتيجية المجسدة لمسؤوليتها الاجتماعية والارتقاء بها اعتقادا بأن تحقيق هذين الهدفين سيؤمنان استمرارية حياة المنظمة ضمن مسارات التوجه الاستراتيجي لأنهما يقعان ضمن المهام الحرجة للإدارة الإستراتيجية على النحو الأتي: (Robert, 2001; 665)

1- بقاء المنظمة: تؤدي الاستراتيجيات دورا حاسما في بقاء المنظمة ونموها وربحيتها كونها تمثل أنماط قرارات هامة ترشد المنظمة لبيئتها وتؤثر في تركيبها وعملياتها. وهنالك من ارجع بقاء المنظمة وسر وجودها إلى الغرض الاجتماعي

-الاقتصادي المعبر عن احد أركان توجهها المستقبلي بعيد الأمد فهو يحقق ربطا بين بقاء المنظمة وتوجهها المستقبلي والخطط الإستراتيجية. وضمن أطار محاورة استمرارية المنظمة. (Aakerk 1995: 21)

هناك تساؤل عن كيفية إدارة المنظمة في اكتشاف ومراعاة الاعتبارات التي يمكن أن تديم بقاء المنظمة حيوية في الأمد البعيد واقرن بقاء المنظمة بقدرتها على مقابلة أهداف المجتمع وأهدافها وذلك يعتمد على بقاء عمليات المنظمة داخل حدود مستويات الفاعلية والكفاءة المطلوبة بل هو مطلب أساسي لبقائها وربط بقاء المنظمة مع التغير حيث عدت القدرة على التغير أو التراجع محدداً لبقاء المنظمة من موتها في بيئة حركية. أن الدافع الأولي للمؤسس هو بقاء المنظمة بصورة حسنه. ) حيث يشكل هدف البقاء إحدى أهداف المنظمة الحرجة بخاصة في بيئة حركية فبقاء المنظمة عملية مستمرة يرتبط أمرها بما تقرره الإدارة العليا، لأنها تدرك مصلحتها وتفهم العوامل الداخلية أو الخارجية أو كليهما المسببة في استمراريتها. وهنالك من حقق ربطا بين التلاؤم ودرجته وبين بقاء المنظمة، بل اعتبر التلاؤم أحد متطلبات البقاء وقد يجد المتأمل في واقع الصناعة بقاء منظمات معينه رغم الخطأ الذي تواجهه في تحقيق التلاؤم. (ياسين، 189: 2002)

وهذا يعني أن سلوك المنظمة الذي تجسده الإستراتيجية مثلاً ينبغي أن يأتي استجابة متوافقة مع بيئتها الصناعية (Bataman, 1996: 116) مع تلازم بقائها مع المسؤولية الاجتماعية إذ يتوقف بقاء المنظمة على مدى وفائها بالمساهمة في رفاهية المجتمع، وبخلافه فإن أعمالها قد تتعرض للموت. وأشار البعض إلى أن بقاء المنظمة في الأمد البعيد دالة على تصميم إستراتيجيتها التي تنبثق عنها أنماط القرارات المتعلقة بالأهداف والغايات والخطط لبلوغها. كما يعد بقاء المنظمة رهينة نجاح إدارتها في اتخاذ القرارات الحرجة وفسر آخرون أن بقاء المنظمة يعتمد على نجاحها في الأمد البعيد وعلى قدرة إدارتها على تحقيق ميزه تنافسيه وشبه الميزة التنافسية ببقاء أعمال المنظمة بمثابة الماء في حياة الإنسان لأنها ترتكز على الموجودات المنظمية والمهارات (Tahl, 1995: 98)

حتى نظر إلى الخطأ في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتكتيكية على أنه مصدر تهديد لوجود المنظمة ويجعلها غير قادرة على مواجهة التغيرات والتعامل معها وطرح رأي أثناء الدعوة للانتقال من الأنموذج التقليدي في تصميم المنظمة إلى أنموذج الإدارة الإستراتيجية للفريق، مفاده إمكانية ربط فرص البقاء، بقدرة المنظمات على التنبؤ بالتغيرات. وتحشيد الموارد وتنظيمها لتطوير استراتيجيات المنافسة التي تزيد من فرص البقاء. فيما أصبح هنالك تزايد غير اعتيادي في البحث عن المكانة في السوق العالمي. (Megginson, 1992: 111) وقد يكون هذا التغير مفاجئا وجذريا، ويحمل طابعا من التحدي الخاص لمدراء وقادة اليوم مفادها تحديد أسلوب التغيير الإستراتيجي إذ يمكن التعامل معه والعمل على تحقيق تفوق المنظمة وتأمين استقرارها وبقائها. (خليل، 48: 1994)

2- المسؤولية الاجتماعية والتوجه: عرفت المسؤولية الاجتماعية بأنها الأنشطة التي تذهب بجانب السلوك الذي يسهم في تحقيق أهداف المنظمة ذات منافع للمجتمع. ونوقشت على وفق منظور تقليدي يتعلق بإبرازها عبر تحقيق تعظيم الأرباح المنظمة وهي نظرة مشتقة من علم الاقتصاد (Barney, 1992: 724) انطلاقا من أن زيادة ثروة المجتمع سيولد فرص عمل. في حين ركز المنظور الحديث لها على تعظيم الأرباح من خلال خدمة المجتمع وتحقيق منافعه. ووصفت بأنها التزام المنظمة لاستخدام مواردها بطريقة مفيدة للمجتمع. فهي برنامج سياسي للمجتمع والاستجابة إليه من خلال الفعل الاجتماعي. (Mondy 1995: 76)

وذهب البعض إلى وصفها بالتزام الإدارة بوضع سياسات، واتخاذ قرارات،وإتباع مسارات عمل بجانب متطلبان القانون التي تكون مرغوبة في ضوء قيم المجتمع وأهدافه. وظهر جدل بين نظريتين، الأولى محدودة ناقشت مسؤولية مدراء الأعمال لكل من مالكي الأعمال لبلوغ هدف الربح، بالتزامهم في تحقيق الرفاهية العامة الذي يمثل حالة صراع بين الأهداف المنظمة وتلك المرتبطة بتحقيق الرفاهية للمستهلك. بينما ظهرت النظرة الثانية الغير محددة بسبب أعمال المنظمات وكثرة أجزائها. فهي منتشرة في المجتمع مما يعني أن لها تأثير مهم في منهج المجتمع الذي توجد به. وتتجلى المسؤولية في المساعدة على المحافظة على الرفاهية الاجتماعية الكلية للمجتمع وتحسينها. (Wright, 1996: 71).

وذكر آخرون أنها مجموعة الالتزامات التي تتعهد بها المنظمة لحماية المجتمع الذي تؤدي وظائفها فيه والمساهمة في بنائه وتبرز الحاجة لها نظراً لأن الأعمال تولد مشكلات ينبغي المساعدة في حلها والنظر في المنظمات بأنها كائنات حضرية في المجتمع وأن الأعمال تمتلك الموارد الضرورية لحل المشكلات، ويمكن أن تكون المسؤولية الاجتماعية مسارا لتحقيق الأرباح. (مصطفى،43: 2005 )

إن دور الإدارة العليا في توجه المنظمة، وتصميمها وفعاليتها، احتواء الإدارة الإستراتيجية من خلال وجهين متكاملين، اختص الأول بتعريف الرسالة والأهداف الرسمية، واهتم الثاني بانتقاء غايات العمليات والإستراتيجيات التنافسية. وتتوقف سلامة هذا التوجه على وعي فريق الإدارة العليا بمكونات البيئة الداخلية (جوانب القوة والضعف، والكفاءة التميزية، وأسلوب القائد والإدارة الماضي) والبيئة الخارجية (الفرص والتهديدات، والموارد المتاحة).ويمتلك التوجه تأثيراً مباشرا في تصميم المنظمة وغير مباشر في مستوى نتائج فاعليتها.

تشمل العنصر المؤلفة لعملية الإدارة الإستراتيجية على تحديد رسالة المنظمة وغاياتها الرئيسية، وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة، واختيار إستراتيجية على المستوى الشامل والأعمال بالاستدلال بجوانب تمكن المنظمة مع ما تفرزه البيئة الخارجية من فرص وتهديدات، وتبنى تركيبا منظميا، ونظم رقابة لتنفيذ الإستراتيجية التي وقع عليها الاختيار.

أن الأهداف الإستراتيجية هي التي تحدد مسارات أداء المنظمة وتقدمها، لتشمل أهدافا بعيدة الأمد وأخرى قريبة الأمد، وتطرح الأهداف بعيدة الأمد سؤالاً مفاده بماذا يعمل المدراء الآن لمركز المنظمة الذي ينبغي أداؤه بصورة حسنه في الأمد البعيد. وتكافح إدارة المنظمة لتحقيق ذلك على أن لا تغفل أهدافها قريبة الأمد.

يعتبر بقاء المنظمة أحد الأنشطة الرئيسة التي ينبغي أن يهتم بها المدير الإستراتيجي باعتباره أحد المعضلات التي تبرز في أثناء تحديد الأهداف بعيدة الأمد وتطوير خطط بلوغها، والتنويه إلى ضرورة الاهتمام بالبقاء جنب نمو المنظمة وفاعليتها على وفق تصور كلي. للبقاء في الأمد البعيد على أنه أحد الأهداف الإستراتيجية التي ترتبط بقيم منظمة ونموها، وبخاصة في أوقات الاضطراب البيئي وتعزيز قدرة الإدارة على التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال الإستراتيجية.

هنالك من ميز بين مجموعتين من أوجه المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تستجيب لها المنظمة، وهما: مجموعة أولى تتعلق بالأوجه الداخلية (رفاهية الموارد البشرية، وظروف العمل، وتصميم العمل الوظيفي)، ومجموعة ثانية تصف الأوجه الخارجية ( منظمات حماية البيئة والمنتوجات، والأسواق والتسويق، والموردين ونشاط المجتمع). وظهرت دعوة تحث المدراء على التفكير بالإستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية ورأى آخرون أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن شعور المدراء بالالتزام، وتفعيل طاقة المنظمة لخدمة أو حماية مصالح المجموعات ومصالح المنظمة. والإشارة إلى ماهية مصالح الجمهور التي ينبغي أن تلبيها المنظمة.

لقد عمدنا لدراسة التوجه الإستراتيجي لتقصى مدى قدرة القيادة الإدارية على نقل المنظمة من كونها تقليدية إلى قيادة إستراتيجية تسعى كما نوه عنها (مشعل: 9, 1998) إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية المستندة إلى العلاقة بين الأهداف والفرص المتاحة على نحو مرن يحقق حاله من التكامل والتنسيق بين المنظمة والبيئة وتركز على الموائمة الداخلية والخارجية والسعي للتكيف مع ما يجري داخل المنظمة وخارجها مع الاعتماد على التحليل والتخطيط الإستراتيجي على وفق منطق التفكير الإستراتيجي والتكاملي لمواجهة الأحداث الانية والمستقبلية. الآن خلاصة ما تم بحثه في هذا المقال يصب في مصلحة القائد في كيفية اتخاذه لقراره فهو الفيصل والحكم الأخير بالتقدم أم التوقف أم التراجع ويمكن القول مجازاً أن القائد هو القرار، وعليه سيتم تناول القرار من جوانب متعددة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: العمري، قاسم شاهين بسيم، أطروحة دكتورة بعنوان: أنماط القيادة الإدارية وـاثيرها في نجاح المنظمات الحكومية، دراسة تحليلية لآراء عينة من المدراء والعاملين في محافظة ذي قار، أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة سانت كليمنتس وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في الإدارة العامة، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، العراق، 1430هـ - 2009م.